Чем проверка спроса на стартап похожа на клиническое испытание лекарства

Мир медицинских технологий полон блестящих идей, которые так и не дошли до пациентов. Причем провалы случаются не только с лекарствами, но и со стартапами. Самый известный пример — Theranos. Компания обещала революцию: сотни анализов из капли крови. В проект инвестировали сотни миллионов долларов, им восхищались СМИ и инвесторы. Но технологию так и не смогли подтвердить клинически: результаты тестов оказались недостоверными, проект рухнул. В 2018 году компания была ликвидирована, а ее основатели обвинены в мошенничестве.

Theranos — лишь громкий пример проблем с самим продуктом. На практике многие медицинские стартапы терпят поражение по менее драматичным причинам: строят решение без проверки реальной боли врачей, не тестируют MVP на целевой аудитории, запускают пилот без фиксированных целей. Такие действия противоречат устоявшемуся в медицине порядку, где, прежде чем выпустить новое лекарство на рынок, обязательно проводят клинические испытания — многоступенчатый процесс, где каждое решение проверяется фактами. А в стартапах часто пытаются «выписать рецепт» рынку, не убедившись, что диагноз поставлен верно.

Поэтому мы предлагаем методологию проверки спроса, оформленную как 4 фазы клинических испытаний. Использование именно этой метафоры будет полезно, потому что:

- ваши будущие клиенты — врачи и администраторы клиник — привыкли мыслить в терминах «фазы испытаний»;

- «валидация» в стартапе так же важна, как клиническое доказательство для лекарства;

- системный подход снижает риск потратить годы и инвестиции на заведомо провальное решение.

Давайте разберем, как пройти все «фазы испытаний» вашего стартапа — от безопасной гипотезы до работающего пилота.

Фаза 0. Доклинический этап: безопасность гипотезы

Прежде чем тестировать лекарство, его проверяют на безопасность. То же самое нужно сделать и со стартапом: убедиться, что гипотеза «не токсична» — не слишком размыта, не требует догадок, не строится на предположениях.

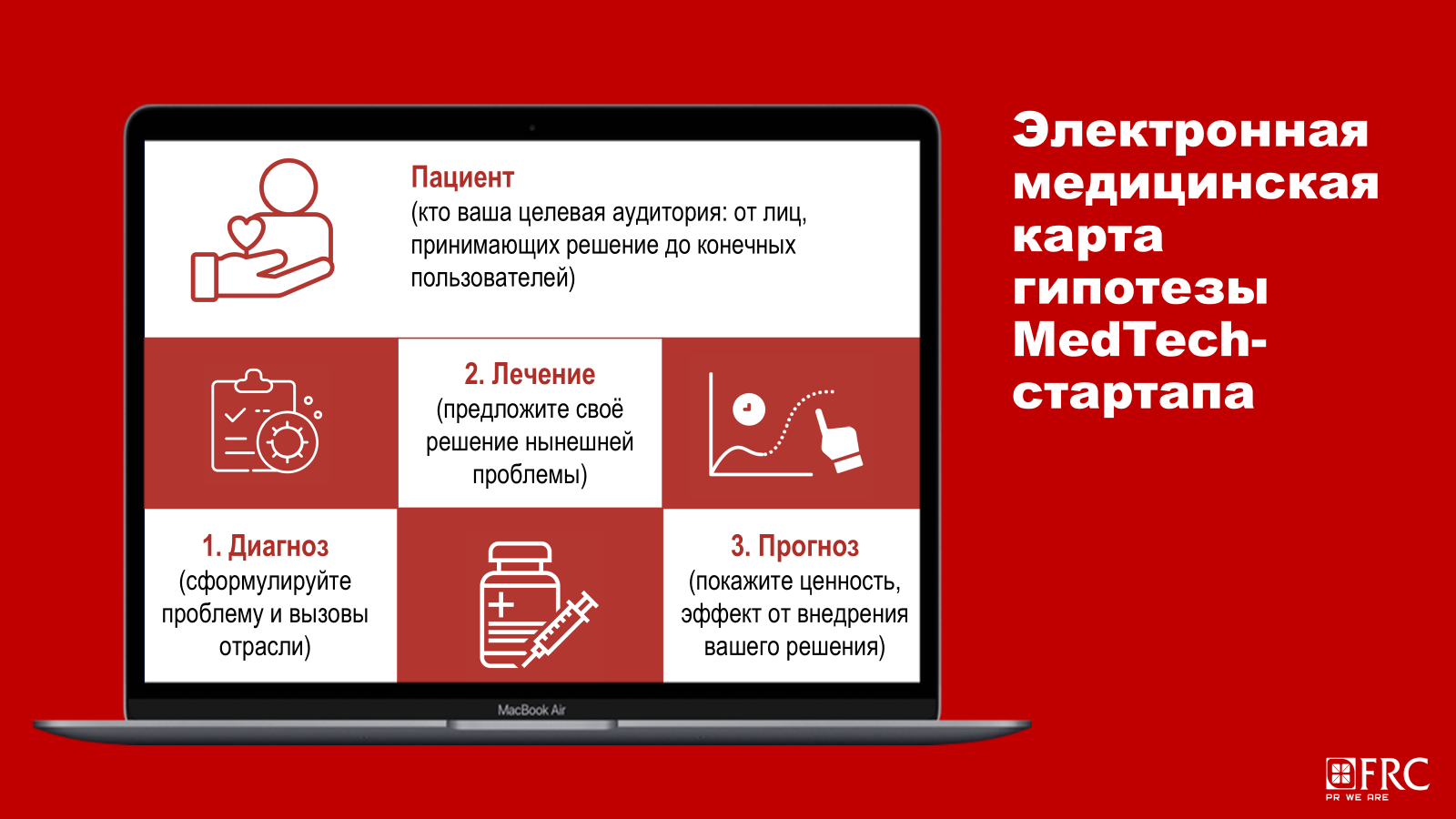

Частая ошибка основателей — начинать с лозунга «Хочу внедрить вот это, чтобы улучшить медицину». Но улучшить можно что угодно и для кого угодно, а во внедрении вашей идеи пока заинтересованы только вы. Важно сузить фокус до конкретной аудитории и проблемы, которую можно измерить. Для этого воспользуйтесь следующей последовательностью действий (пример приведен на основе вымышленной компании N, развивающей платформу прогнозной медицинской аналитики).

Шаг 1. Подробно опишите, кто ваш пациент (целевая аудитория)

Целевая аудитория (ЦА) у такого стартапа может быть изначально из сектора государственного здравоохранения: руководители медицинских организаций и государственных органов в этой сфере, врачи, работающие с электронными медицинскими картами (ЭМК), специалисты диспансеризации и контроля качества в регионах. Поэтому при выходе на рынок ЦА для этого продукта может быть сформулирована как «региональные административные органы здравоохранения (например, департаменты/минздравы), ответственные за популяционный мониторинг и диспансеризацию, которые имеют ЭМК-системы и заинтересованы в снижении числа осложнений хронических заболеваний». Обратите внимание, что чем детальней описание, тем проще вам будет искать свою ЦА для прохождения следующих фаз и формулировать для них ценность вашего предложения.

Шаг 2. Поставьте диагноз (сформулируйте проблему и вызовы отрасли)

ЭМК содержат неструктурированные данные, большую часть информации сложно автоматизировать и анализировать, отсутствуют инструменты, которые автоматически выявляют группы риска, контролируют качественные метрики и предупреждают осложнения (например, хронические болезни, сердечно-сосудистые заболевания). ЦА же остро нуждается в такой прогнозной аналитике и автоматизации, которые помогли бы ей в работе.

Шаг 3. Предложите лечение (свое решение)

Гипотеза-решение данного MedTech-стартапа могла выглядеть так: «Платформа на основе ИИ, интегрируемая с ЭМК, которая автоматически обрабатывает обезличенные данные, извлекает факторы риска, статистику по пациентам и региону, генерирует прогнозы и рекомендации для врачей и руководства, позволяя своевременно выявлять группы риска и корректировать стратегию оказания медицинской помощи населению». Имейте в виду, что на первом этапе не нужно описывать ваш продукт в деталях. Это пока гипотеза, а не финальный прототип.

Шаг 4. Дайте прогноз (эффект, ценность внедрения решения)

«Внедрение продукта N приведет к сокращению числа осложнений и госпитализаций за счет раннего выявления групп риска, улучшится качество диспансеризации, снизится процент ручной работы врачей по анализу данных и повысится достоверность и своевременность их вмешательства». Создатели продукта могут заявить и о том, что эффектом для ЦА станет экономия бюджетных средств здравоохранения, повышение эффективности распределения ресурсов. Однако тут будьте бдительны: такие выражения должны быть подтверждены вашими внутренними расчетами, то есть конкретными цифрами и фактами.

После того как вы составили данную схему, смело переходите к следующей фазе «испытаний».

Фаза 1. Проверка на небольшой группе добровольцев

Когда лекарство проходит доклинический этап, его начинают тестировать на небольшой группе пациентов — чтобы убедиться, что эффект действительно есть. В стартапе этот этап соответствует проверке того, существует ли проблема, которую вы хотите решать, и насколько она болезненна для вашей целевой аудитории.

Например, российский стартап в сфере телемедицины Polyclinica одним из первых попытался решить, как они считали, очевидную проблему — пользователи не знают, к какому врачу обращаться по симптомам. Основатели разработали MVP, участвовали в конференциях и промо, но в итоге поняли, что спрос и мотивация целевой аудитории значительно слабее, чем они думали. В результате гипотеза не подтвердилась, и проект был заморожен на стадии MVP. Пропустив вторую фазу оценки спроса, команда упустила возможность стать лидером резко выросшего в последующие годы рынка телемедицины. Проведение 15–20 качественных четко структурированных интервью могло бы помочь проекту увидеть реальную боль пользователей и скорректировать свою идею.

Как действовать в этой фазе.

Шаг 1. Определите цель проверки

Вам важно не просто «понять, есть ли интерес», а сформулировать измеримые вопросы: «Как часто врачи сталкиваются с этой проблемой?», «Как сильно она влияет на их работу или доход?», «Какие решения они уже пробовали?», «Кто принимает решение о внедрении инноваций, кто на этот процесс влияет, а кто внедренным решением пользуется?».

Результат должен быть количественно выражен. Например, если 70% врачей признают, что ежедневно тратят на ручной ввод данных больше 30 минут — боль существует. Если 2 из 20 сказали «бывает иногда» — нет.

Шаг 2. Проведите 15–20 глубинных интервью

Интервью — это не анкетирование, а диагностический осмотр. Ваша задача — понять симптомы, а не подтвердить диагноз. Задавайте открытые вопросы и внимательно слушайте развернутые ответы: «Что раздражает в текущем процессе?», «Что вы уже пробовали, чтобы исправить это?», «Что произойдет, если ничего не менять?». Остерегайтесь закрытых формулировок вроде «Вам было бы полезно наше решение?». Это как спрашивать пациента: «Вы хотите чувствовать себя лучше?» — ответ очевиден, но для дела бесполезен.

Шаг 3. Фиксируйте язык боли

Когда человек говорит о настоящей проблеме, он использует эмоциональные слова: «ненавижу», «надоело», «каждый день», «опять эти таблицы». Если вместо этого вы слышите: «ну, бывает», «да, неудобно, но терпимо» — явной проблемы нет.

Фаза 2. Оценка рынка и сравнение с «контрольной группой»

После того как действие нового лекарства на организм нескольких здоровых добровольцев изучено, наступает момент первого столкновения с внешним миром.

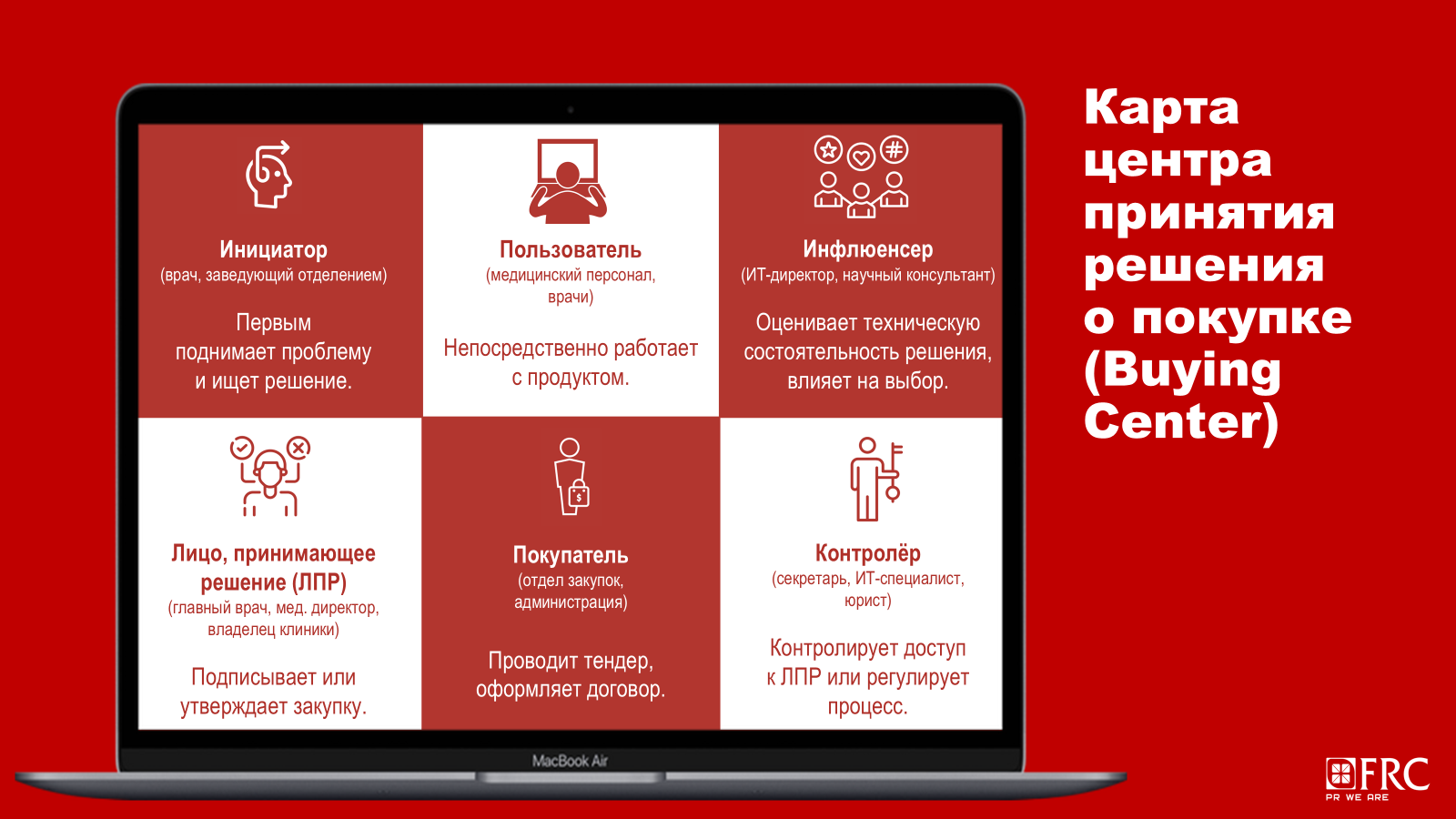

Это этап, где стартап впервые выходит за пределы «стерильной среды» — своих презентаций и интервью — и проверяет: а есть ли на рынке место для такого лекарства вообще? В клинических испытаниях на этой фазе препарат вводят пациентам с заболеванием, чтобы оценить эффективность препарата и определить оптимальный режим дозирования. В нашем случае «пациентами» становятся инвесторы, дистрибьюторы, IT-директора и администраторы клиник, которые не страдают болью напрямую, но хорошо понимают контекст отрасли и трендов.

Что проверяется на этом этапе:

- Сегмент и платежеспособность. Кто готов платить — государство, частная медицина, пациент? Каков путь будущей сделки: кто принимает решение на каждом из этапов?

- Размер рынка. Сколько клиник, врачей или страховых компаний потенциально могут использовать продукт?

- Конкуренция. Какие «аналоговые лекарства» уже существуют — и почему ими недовольны?

- Барьеры входа. Требуется ли регистрация как медизделия, сертификация по 152-ФЗ, совместимость с МИС?

Как проводить «испытания» в рамках данной фазы.

Шаг 1. Начните с кабинетных исследований потенциала рынка

Начинать оценку потенциала рынка советуем по методу «снизу вверх» — с описания и расчета тех сегментов, которые вы реально можете охватить. Разбейте рынок на конкретные группы: по типу клиники (частная, государственная), специализации врачей, количеству пациентов в день, региону или типу услуг. Оцените, сколько клиник и врачей из каждого сегмента вы реально сможете привлечь в первые 12–24 месяцев. Такой подход позволяет получить реалистичную внутреннюю оценку доли рынка, до которой вы действительно сможете дотянуться, и планировать пилотные проекты, продажи, штат команды, бюджет на маркетинг и PR без иллюзий.

После этого будет удобно представить данные в формате классической модели PAM/TAM/SAM/SOM «сверху вниз», к которой уже привыкло бизнес-сообщество:

- PAM (Potential Available Market) — потенциально доступный рынок, то есть максимальный спрос на продукт или услугу.

- TAM (Total Addressable Market) — общий объем рынка, то есть рынок, на котором продукт может быть фактически продан.

- SAM (Serviceable Available Market) — обслуживаемый доступный рынок, или та часть рынка, на которую ваш стартап нацелен и которую он может обслужить.

- SOM (Serviceable Obtainable Market) — доля, которую вы реально сможете занять в первые годы работы (если вы заранее провели оценку по методу «снизу вверх», то подсчитать эту долю будет намного проще, чем гадать на кофейной гуще, оценивая проценты: 0,5%? Или 1%? А вдруг сможем взять сразу 3,6%?).

Модель полезна для визуализации масштаба рынка и демонстрации инвесторам потенциала, но для внутренних решений важнее ориентироваться на реалистичные сегменты и достижимую долю, а не на абстрактные глобальные цифры.

Шаг 2. Проведите конкурентный анализ

Выясните, кто уже решает ту же проблему, которую вы собираетесь лечить. Разделите конкурентов на прямых (те, кто предлагает продукт с такой же функциональностью), косвенных (альтернативные способы решения проблемы, например ручные процессы или другие сервисы) и неформальных («как делают сейчас», обходные пути). Оцените их сильные и слабые стороны: что у них работает, что вызывает недовольство пользователей, где есть пробелы, которые может заполнить ваш продукт.

Кроме того, не забывайте про ценностное предложение конкурентов: насколько оно реально сокращает боль пользователя, а не является маркетинговой формулой. Для визуализации удобно собрать сравнительную таблицу с основными характеристиками конкурентов и добавить цветовое кодирование — зеленым отмечаете сильные стороны, красным — слабые. Такой анализ помогает увидеть, где ваш стартап может реально «вылечить болезнь», а где его шансы невелики.

Шаг 3. Соберите панель отраслевых экспертов

Врачи, главврачи, инвесторы, представители Минздрава или медицинских ИТ-компаний. Пусть они «пробуют препарат на вкус» — оценивают идею с точки зрения опыта и регуляторных рисков. Здесь рождаются самые ценные инсайты: иногда выясняется, что продукт нарушает нормативы, требует дорогостоящей сертификации или дублирует функции существующих решений.

Шаг 4. Сформируйте вывод о «токсичности»

Если исследования показывают, что конкуренты уже сильно вас опережают и уже решают проблему (а ваше решение ничем не лучше), или больше половины экспертов считают, что продукт «нежизнеспособен» из-за регулирования или отсутствия спроса — значит, препарат не стоит выводить в следующую фазу.

Обратите внимание, что эта фаза важна не только для вашего внутреннего понимания, но и для ваших помощников на пути к коммерциализации: например, для получения статуса резидента «Сколково» (сегодня для многих MedTech-компаний это ключ к инфраструктуре, налоговым льготам и доступу к инвесторам, готовым поддерживать высокорисковые технологические проекты). Однако, чтобы получить этот статус, заявка должна убедительно показать, что проект не только научно интересен, но и коммерчески жизнеспособен.

Наше агентство как-то консультировало команду одного стартапа, которая на первом этапе как раз столкнулась с отказом экспертной комиссии «Сколково». Их продукт был перспективным — действительно помогал избавить целевую аудиторию от «боли», — но заявка не содержала качественной оценки рынка: ни данных о размере сегмента, ни анализов конкурентов, ни понимания, кто именно будет принимать решение о закупке продукта в клиниках. Эксперты отметили, что без подтверждения спроса проект выглядит больше как исследовательский, а не коммерческий. После доработки заявки — проведенных интервью с врачами и администраторами, уточнения целевых сегментов и расчета потенциала рынка по обеим моделям «снизу вверх» и PAM/TAM/SAM/SOM — проект получил одобрение и статус резидента. Этот кейс хорошо показывает, что для стартапа важна не только технология, но и доказательная база того, что рынок действительно ждет ваше решение.

Фаза 3. Испытание прототипа: проверяем, работает ли решение

Когда гипотеза подтверждена, а боль целевой аудитории доказана, пора переходить к следующему шагу — тесту самого решения. В медицине это фаза, когда исследователи вводят препарат большой группе пациентам с заболеванием, чтобы увидеть, действует ли он в реальных условиях. В стартапе аналогом станет проверка MVP — минимально жизнеспособной версии продукта. На этом этапе основателю важно не тратить месяцы на разработку, а быстро создать «модель лекарства» — прототип, который позволит проверить, работает ли формула.

Для MedTech-продукта это может быть:

- короткое демо-видео (2–3 минуты);

- интерактивный макет в PowerPoin/Figma;

- краш-тест на открытых данных (для ИИ-решений);

- имитация интерфейса на бумаге — если этого достаточно, чтобы получить требуемую реакцию пользователей.

Главная цель фазы 3 — не убедить всех, что идея прекрасна, а проверить, купят ли люди «таблетку», когда она еще не покрыта оболочкой (маркетинговыми решениями).

Как грамотно проводить испытание MVP.

Шаг 1. Покажите прототип тем, кто подтвердил боль

Тестировать решение следует именно на тех, кто ранее жаловался на проблему, иначе вы получите искаженную обратную связь.

Шаг 2. Наблюдайте за реакцией, а не за словами

Если пользователь интересуется ценой или просит показать функционал — это признак интереса. Если говорит «прикольно, но…» — это отказ. И здесь речь не о том, что некоторые люди сами по себе консерваторы и противятся изменениям. Вы, скорее всего, не раз услышите что-то вроде: «Ой, придется разбираться в новой программе/устройстве, это же займет много времени!». Да, любое изменение требует изначального вложения сил и концентрации. Постарайтесь услышать реакцию на эффект, который ожидается после внедрения решения. Согласен ли респондент с тем, что результат стоит потраченных усилий?

Шаг 3. Задайте ключевой вопрос

«Если бы это работало уже сегодня, вы бы стали использовать?»

Шаг 4. Соберите данные для анализа

Подсчитайте, сколько людей захотели попробовать, сколько готовы платить и/или стать инфлюенсером (проталкивать ваш продукт в системе медицинской организации), какие сомнения возникли. На основе этого можно рассчитать ранний показатель «лечебного эффекта» — коэффициент валидации (например, 30% опрошенных готовы к пилоту).

Фаза 4. Внедрение и масштабирование (пилот и постмаркетинговые исследования)

На этом этапе лекарство уже доказало свою эффективность в контролируемых условиях, но теперь его действие проверяют после начала использования, «в полях» — среди реальных пациентов, с разными диагнозами и контекстами. Для стартапа этот этап аналогичен выходу в реальную клиническую среду: когда прототип превращается в работающий инструмент, а команда получает живые данные о его пользе и ограничениях. Главная цель — не просто показать, что технология работает, а собрать доказательства, которые убедят рынок, инвесторов и регуляторов, что решение уже приносит измеримую пользу.

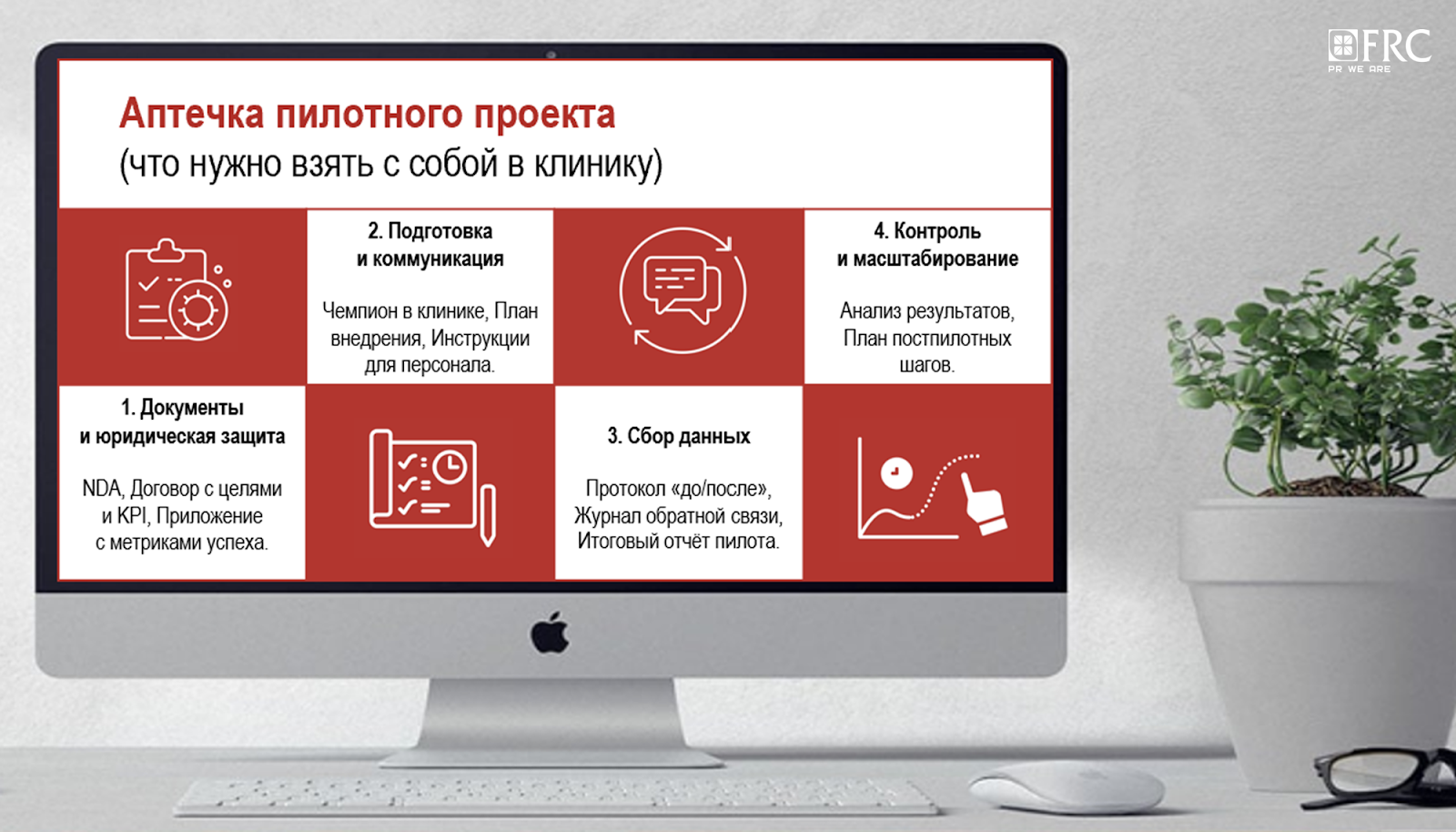

Шаг 1. Найдите пилотного партнера

Наиболее удачные пилоты проходят там, где есть «чемпион» — врач, администратор или ИТ-специалист, заинтересованный в решении вашей проблемы. Он поможет внедрить продукт, объяснить коллегам, зачем он нужен, и удержать внимание команды до конца тестирования.

Шаг 2. Определите цели

Как и в клинических исследованиях, измеримость — ключ к доверию. Установите конкретные метрики: «сократить время приема на 30%», «повысить точность диагностики на 15%», «уменьшить количество ошибок в документации в 2 раза». Без чисел результат пилота невозможно защитить перед инвесторами и новыми клиентами.

Шаг 3. Зафиксируйте договоренности

Пилот — это не дружеский эксперимент, а управляемый проект. Подписывайте NDA и договор, прописывайте сроки, роли и права на результаты. Без этого вы рискуете потерять контроль над данными и, как следствие, над самой историей успеха.

Шаг 4. Сравните данные «до и после»

Это ваш главный актив. Фиксируйте стартовые показатели, собирайте обратную связь во время пилота, а затем представьте изменения — визуально, в цифрах, в цитатах пользователей. Даже небольшой, но подтвержденный результат может стать пропуском к масштабированию и новым партнерствам.

Шаг 5. Обеспечьте PR-поддержку пилота

Во время пилотного запуска продукта важно не ограничиваться техническими испытаниями — PR-поддержка проекта. Публикации о ходе пилота и первых результатах повышают доверие к стартапу и продукту. Внешние коммуникации формируют репутацию и демонстрируют реальную пользу: когда о стартапе пишут в авторитетных СМИ, у потенциальных пациентов, врачей и инвесторов складывается впечатление, что ему можно доверять. Практика МедТех-стартапов показывает, что решения с сильным медийным присутствием привлекают капитал быстрее (например, биотех-стартапы с хорошим PR получают инвестиции в 2–3 раза быстрее).

Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга команды Big Data & AI Билайна, подтверждает, что в медицине доверие формируется через открытость и постоянное общение с профессионалами: «Поэтому рассказывать о собственных medtech-разработках важно регулярно и начинать еще на ранних этапах. Например, мы вместе с командой Сеченовского университета в рамках совместного предприятия «МедТех ИИ» разрабатываем решения на базе ИИ для медицины, в частности для цифровой патоморфологии. Наш PR строится на постоянном освещении проектов, научных публикациях и диалоге с медсообществом и госструктурами, что помогает не только информировать рынок, но и привлекать партнеров. Ранний PR — это не просто промо, а важный канал для привлечения врачей и экспертов, с которыми мы обсуждаем результаты пилотов, обмениваемся опытом и развиваем технологии. Так мы усиливаем позиции и убедительность наших решений на рынке».

«PR-поддержка — необходимый блок развития стартапа. Сложно переоценить важность цифрового следа в виде публикаций в медиапространстве, поскольку регулярные упоминания позволяют людям запомнить вас, а регулярные рассказы о достижениях и ведении проекта формируют доверие. Может быть и так, что у стартапа есть поддержка крупного бренда, ей обязательно нужно пользоваться, потому что так вы можете усилить друг друга. У нас так, например, получилось с «Фенистилом» и нашим сервисом Checkderm, который выявляет дерматологические проблемы по фото кожи. Благодаря сервису мы смогли повысить узнаваемость бренда «Фенистил», одновременно повысив доверие и к нашим разработкам. Аналогично с брендом «Магнит косметик» и сервисом Beautyscan», — рассказывает Евгений Соболев, сооснователь российско-корейской биотех студии Scanderm.

Но каждый случай индивидуален и требует тщательного планирования PR-активности, иногда существенно расширяя поле работы. Например, российская компания Medgital, которая занимается разработкой навигационных систем для хирургии на основе технологий дополненной реальности, прошла все основные вехи «дороги в Изумрудный город», поделился с нами генеральный директор компании Владимир Иванов. Medgital стала резидентом «Сколково», выступала на всех ведущих телеканалах, навигационная система Medgital Vision получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие, сама система проходила пилотирование в 14 ведущих медицинских центрах России, а генеральный директор выступал перед министрами и в Госдуме. Компанией были получены гранты от «Сколково», ФСИ, РНФ, опубликованы статьи в ведущих научных журналах уровня «Скопус Q1».

«Казалось бы, вся программа PR была выполнена и перевыполнена. Но продажи продолжали оставаться единичными. А при общении с инвесторами этот показатель имеет решающее значение: «Вот когда у вас будут сотни продаж, тогда и приходите». Справедливости ради следует отметить, что при цене продажи изделия порядка 10 млн руб. выход на сотни продаж означает, что инвестор и не нужен», — рассказывает Владимир Иванов.

Исправить ситуацию компании помогли несколько факторов. Во-первых, это присутствие в сетях профессионального сообщества, например, в Телеграм-каналах сообществ. «Там надо находиться, выкладывать результаты, реагировать на критику и на восторженные отклики. Это лучшая обратная связь, через которую вы получите информацию о необходимых улучшениях вашего продукта, а кроме того, через эти сети придут и новые заказчики», — делится Владимир Иванов.

Второе — это выход на зарубежные рынки. Появление первых продаж в Индии, Мексике и Эквадоре и победы в престижных международных конкурсах стартапов, в частности, в китайском HICOOL в Пекине, были весьма кстати.

Наконец, это переформатирование ситуации. «Классическим примером подобного подхода является поиск денег С. П. Королевым на космический проект. Только тезис, что это еще и укрепит оборону страны, дал требуемый результат. Поэтому и в нашем случае возможность внедрения разработанных медицинских технологий в такие области, как образование, ветеринария, телемедицина, медицина катастроф, корабельная и арктическая медицина, также служит нужным подспорьем», — говорит Владимир Иванов.

Заключение: побочные эффекты успеха и как их контролировать

Как и в клинической практике, даже после выхода лекарства на рынок продолжается наблюдение за его безопасностью и эффективностью. Для стартапа это означает, что работа над продуктом не заканчивается после пилота — наоборот, начинается этап постоянного улучшения на основе данных, обратной связи и реальных сценариев использования.

Каким бы сложным ни выглядел описанный выше процесс валидации, помните, что он не про интуицию и вдохновение, а про научный подход и доказательства. Пройдя все четыре фазы — от лабораторной идеи до масштабирования в реальной клинической среде, — вы получите не просто прототип, а зрелое решение с подтвержденной ценностью, которому доверяют и пользователи, и рынок.

Начните с малого — сформулируйте гипотезу, оформите ее как медицинскую «карту» проекта и обсудите с врачами. Именно с этого шага начинается путь стартапа, способного пройти собственные «клинические испытания» и стать по-настоящему востребованным в здравоохранении.

Скопировать ссылку

Скопировать ссылку