Прежде чем строить — спросите, для кого вы строите

Чтобы выйти на рынок со своей стартап-идеей, важно понимать, в какую игру вы вообще собираетесь играть. Какие правила сегодня задает ландшафт, кто растет, а кто теряет позиции, и какие технологии становятся магнитом для инвестиций.

Считается, что успешный бизнес начинается с анализа рынка — давайте сделаем его прямо сейчас, вместе, опираясь на свежие глобальные данные.

Итак, глобальный рынок стартапов переживает самую масштабную трансформацию за последние годы. По данным Startup Genome, суммарная стоимость стартап-экосистем в мире сократилась на 31% — впервые за долгое время. Речь идет о структурной перестройке, смене лидеров и росте новых регионов, которые еще вчера не попадали в поле зрения инвесторов.

Кремниевая долина остается безусловным лидером и продолжает удерживать первое место в мировом рейтинге. Нью-Йорк сохраняет вторую позицию, Лондон — на третьем месте.

Тель-Авив впервые входит в топ-5, что подчеркивает рост Израиля как сильного технологического хаба. В пятерку также возвращается Бостон, а Пекин поднимается и делит с ним пятую строчку — это еще одно подтверждение роста азиатских экосистем.

Кроме того, ИИ становится фундаментом стартап-экосистем: по оценкам отчета, в течение пяти лет искусственный интеллект будет встроен в каждую технологическую компанию мира. Сейчас ИИ и Big Data получают 40% всех венчурных инвестиций (в 2021-м — 26%).

А что с Россией?

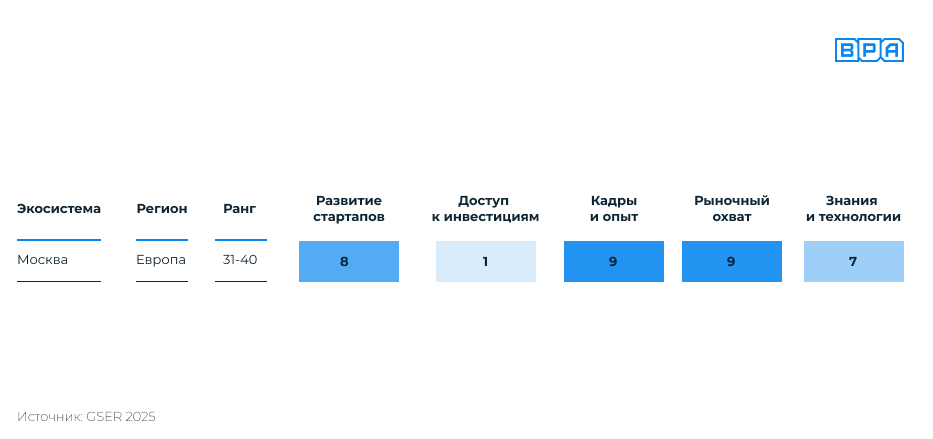

Теперь обратимся к отечественному рынку. Москва вошла в список растущих экосистем 2025 года — это стартап-экосистемы на ранней стадии роста, которые потенциально могут выстрелить в ближайшие годы. Город занимает позицию 31–40, наравне с Гамбургом, Веной и Лас-Вегасом.

Важно понимать: Москва не входит в глобальный топ-40 стартап-экосистем, но сохраняет достаточный уровень активности и масштаб, чтобы оставаться заметной на международной карте. Москва показывает уверенные результаты по кадрам, технологиям и рыночному охвату. Но по инвестициям оценка очень низкая. Это отражает реальность: международный венчурный капитал ушел, а внутренний ограничен.

Как выглядит работающая проверка идеи: от гипотезы до модели

Прежде чем говорить о развитии продукта, важно напомнить себе одну вещь: стартап — это всегда гипотеза. Но слишком часто ее принимают за истину. Вместо диалога с рынком появляются бесконечные презентации, найм команды и привлечение инвестиций. Итог часто один: идея не находит отклика, и проект закрывается.

Чтобы этого избежать, нужно запускать не бизнес, а цикл проверки идеи — короткие итерации, в которых гипотеза сначала сталкивается с реальностью клиентов, а потом корректируется. Такой подход помогает не только сэкономить ресурсы, но и быстрее нащупать работающую модель. Прямо сейчас начните задавать простые вопросы:

- Есть ли спрос на идею?

- Какую конкретно проблему вы решаете?

- Готовы ли клиенты платить за это?

- Какой формат решения для них предпочтителен?

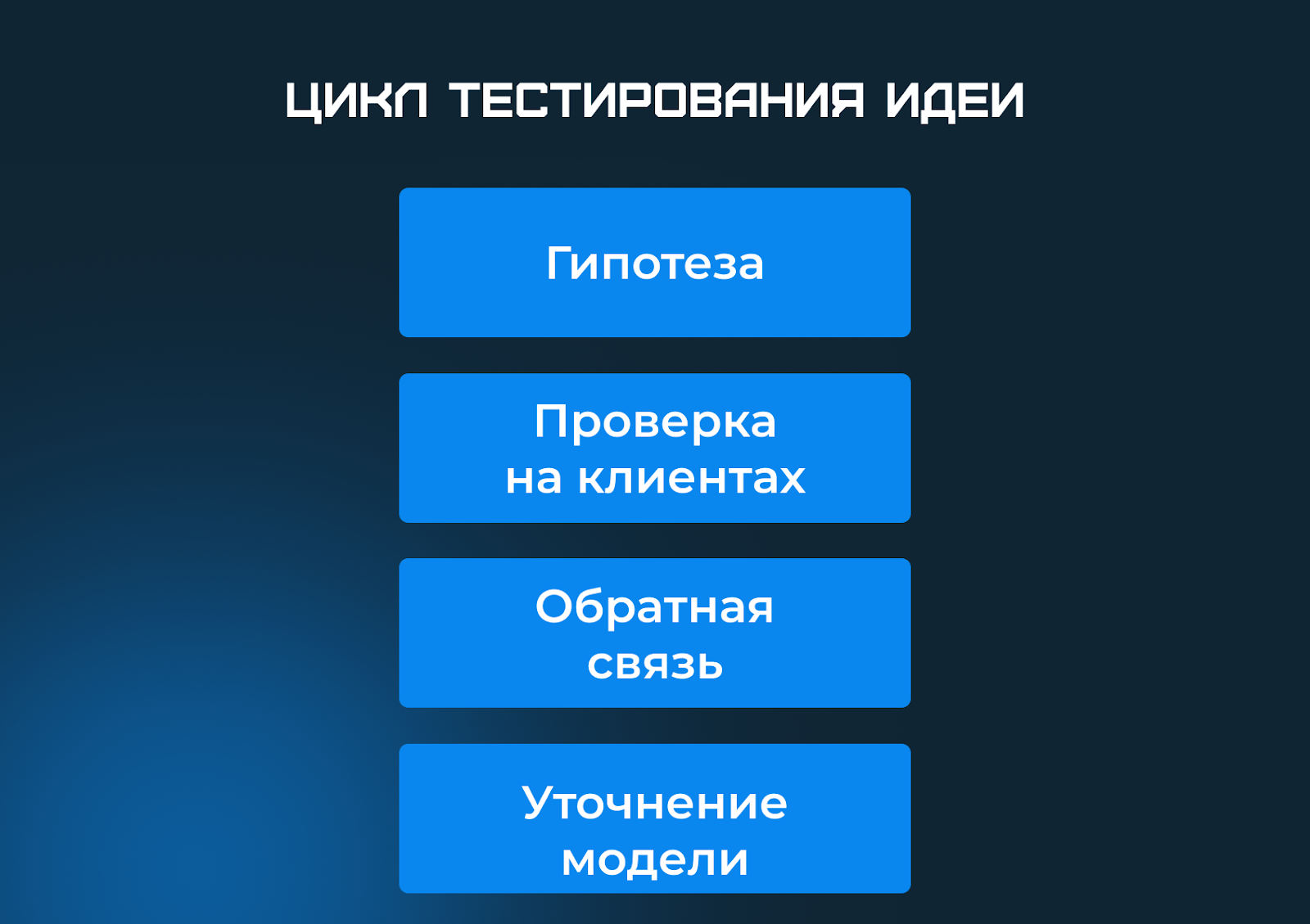

Итак, тестирование идеи — это не разовая проверка, а повторяемый цикл, в котором каждый этап помогает уточнить и усилить бизнес-модель.

На текущем этапе вы не строите бизнес, вы проверяете, есть ли там вообще бизнес. Это важно, чтобы избежать участи провального стартапа.

Если разложить причины неудач стартапов глубже, становится очевидно: за многими провалами стоит отсутствие четкой, протестированной бизнес-модели.

Что такое бизнес-модель? Это конкретная связка действий, которые создают полезность для пользователя и возвращают прибыль компании. Ее нельзя «придумать на бумаге», необходимо протестировать вживую. И делать это нужно до того, как вы потратите месяцы и миллионы на разработку.

Вторая причина провалов — неспособность донести эту бизнес-модель до клиента. Предприниматели не всегда понимают, как работает маркетинг, какие каналы эффективны, кто их клиент и на каком языке с ним говорить. Особенно остро это проявляется в B2B: даже при хорошем продукте продажи не растут, потому что ценность непонятна лицу, принимающему решения.

Третья частая ошибка — низкий уровень организационных и управленческих навыков. Нет навыков построения команды, постановки процессов, работы с метриками. В итоге даже перспективный продукт буксует.

Как с этим работать?

- Тестировать бизнес-модель на цифрах: считать рентабельность, срок окупаемости, анализировать динамику выручки, валовую маржу, оборачиваемость и так далее.

- Понимать свою аудиторию: кто принимает решение, по каким критериям, что важно для клиента и как вы доносите ценность.

- Проверять идею шаг за шагом: гипотеза — разговор с клиентами — обратная связь — уточнение модели.

Пример: в нашем продукте BPA Vision (видеоналитика для управления бизнес-процессами) мы начали с анализа рынков, где технология может быть особенно востребована. Затем провели кастдев — интервью с потенциальными клиентами. Когда гипотеза подтвердилась, подключили маркетинг: выступления, питч-сессии, контент и рекламу.

Как проводить кастдевы и зачем они нужны

Кастдев (Customer Development) — это структурированная серия интервью с потенциальными клиентами, чтобы понять их реальные боли, потребности и поведение. Важно: вы не продаете, вы слушаете. Цель — не убедить человека купить, а выяснить, стоит ли вообще делать то, что вы задумали.

Здесь нужно быть готовым к тому, что идея будет отвергнута и окажется, что рынку она не нужна.

Где искать людей для кастдева?

- Специализированные сообщества в соцсетях.

- Комментарии и посты в тематических блогах.

- Холодные письма через почту, сообщения.

- Личное окружение.

- Профильные мероприятия.

Последний пункт можно назвать наиболее эффективным. Например, у нас был проект по разработке решения в сфере видео- и аудиоаналитики для бизнеса в ритейле. Это инструменты, которые позволяют анализировать поведение покупателей в торговом зале, отслеживать очереди, оценивать эффективность выкладки, а также выявлять проблемные зоны в работе персонала.

Один из первых шагов в тестировании гипотез мы сделали на отраслевой выставке, посвященной технологиям для ритейла. Такая площадка дает сразу несколько преимуществ:

- можно оценить ландшафт: какие технологии уже предлагают конкуренты, какие боли они решают, чем отличаются;

- можно пообщаться с целевой аудиторией напрямую — директорами магазинов, ИТ-специалистами, руководителями отделов безопасности;

- можно провести живые кастдев-разговоры: задать уточняющие вопросы, понять язык клиента и реальные приоритеты;

- можно проверить реакцию на продукт и презентацию идеи: что вызывает интерес, где залипают, а где теряют фокус.

Как действовать для эффективного общения на целевом мероприятии:

- Подготовиться заранее, выписать, кто будет участвовать, составить список целевых компаний и должностей.

- На месте — не просто питчить и продавать, а слушать: «Мы создаем систему видео- и аудиоаналитики для магазинов. А как вы сейчас решаете задачи, связанные с контролем процессов на торговой точке?»

- Фиксировать обратную связь, собирать контакты, договариваться о follow-up-встрече или демонстрации.

Такой подход дает сразу несколько преимуществ: вы получаете список реальных болей ЦА, понимание конкурентов, подтверждение, что гипотеза живая — ее стоит развивать, и иногда даже первых потенциальных клиентов.

Правила хорошего кастдева: разбор с примерами

Не продавайте идею — ищите проблему

Когда вы «продаете», люди начинают быть вежливыми. А вам нужна правда.

- Плохо: «Как вам идея нашего сервиса по X?»

- Лучше: «Вы когда-нибудь сталкивались с задачей [X]? Как решали?»

Спрашивайте про действия в прошлом, а не желания в будущем

Фраза «я бы купил» ничего не значит. Она только обманет вас.

- Плохо: «Вы бы воспользовались решением, которое…?»

- Лучше: «Вы уже платили за что-то подобное? Почему выбрали то решение?»

Смотрите на эмоции, а не только на слова

Если человек оживился, пожал плечами, усмехнулся — это сигнал. Задайте дополнительный вопрос. Например: «А это было неудобно для вас? Что раздражало больше всего?»

Не заканчивайте, пока не раскопали глубже

Люди часто называют «поверхностную» проблему. Продолжайте: «А что случается, если вы не решаете эту задачу? Кто страдает? Чем это вам обходится?»

Расширяйте круг общения

Всегда заканчивайте вопросом: «Кого еще мне стоит спросить?»

Так вы растете от одного респондента к следующему — и попадаете в нужные сегменты.

Чтобы прокачать навык кастдева, стоит обратить внимание на книгу Роба Фицпатрика «Спроси маму», на базе которой во многом и составлены приведенные выше советы. Она помогает научиться правильно задавать вопросы, получать честные ответы и не попасться на самообман. Особенно полезна тем, кто начинает с нуля.

Важно помнить, что кастдев — это не разовая формальность. Это постоянный инструмент на всех этапах развития: от идеи до масштабирования. Каждый этап требует проверки новых гипотез, и лучший способ это сделать — поговорить с живыми людьми.

Стартап, который не делает кастдев, как корабль без радара. Он может плыть быстро, но не туда.

Гипотеза — это не идея, а расчет: проверяем спрос до MVP

Чтобы гипотеза имела смысл, нужно сразу понимать: бизнес-модель рождается на стыке пользы, которую вы создаете, и денег, которые готов за это заплатить клиент. Не абстрактно «когда-нибудь», а прямо сейчас, в конкретных условиях.

Если, скажем, нейросеть стоит вам дешевле, чем та экономия или дополнительная выручка, которую она приносит заказчику, вот на этом и строится бизнес.

Ключевой этап для любого стартапа — создание MVP (минимально жизнеспособного продукта). Как писал Питер Тиль, задача стартапа — дойти до MVP как можно проще. Мы в начале пути собирали продукт буквально «на базовом функциональном уровне». Продукт еще не имеет яркой упаковки и работает не в полную силу, но он решает основную задачу. И если за это уже готовы платить, то перед вами MVP. Даже если вы все делаете вручную, в Excel, через Telegram-бота — не важно. Главное, чтобы была коммерческая полезность.

Сосредоточьтесь на том, что действительно проверяете

На этапе теста важно четко обозначить, что именно вы валидируете: спрос, экономику, удобство использования, каналы продаж — все сразу не протестировать.

Например, в проектах по видеоаналитике мы заранее определили ключевой критерий — стоимость аналитики на одну камеру. Цель была не в том, чтобы заработать на первом этапе, а понять: будет ли решение экономически оправдано для клиента и окупаемо для нас. Поскольку продукт масштабируется массово, мы смотрели не на прибыль, а на масштабируемость.

Что еще стоит учесть:

- Выберите одну метрику, релевантную гипотезе. Это может быть стоимость лида, интерес к демо, запрос на пилот.

- Смотрите не на цифры, а на динамику. Один отклик ничего не значит, а рост вовлеченности даже на малом трафике может быть хорошим индикатором.

- Оцените реалистичность масштабирования. Иногда идея выглядит убедительно в частном кейсе, но «ломается» при расширении. Лучше выявить это раньше.

- Не бойтесь замерить ручной MVP. Если вы делаете что-то вручную, считайте трудозатраты, как бы это выглядело при масштабировании — это помогает адекватно оценить экономику будущего продукта.

Как подтверждать гипотезу без затрат на разработку

Когда есть подтверждение на уровне кастдева (разговоров с ЦА), следующий шаг — это предвалидация. Мы делаем лендинг, простую презентацию, собираем предзаказы (еще до MVP). Это самый честный сигнал: если кто-то готов оставить заявку или внести оплату, значит, идея «живая».

Затем можно двигаться к MVP и тестировать его вживую: запускать альфа- или бета-тест, смотреть, как пользователи реагируют, что ломается, где есть ценность.

Параллельно можно делать краш-тесты в соцсетях — выкладывать прототипы, тестировать офферы, варьировать цену, собирать обратную связь. Это быстро, бюджетно и дает сырые, но честные сигналы от рынка: по реакциям, кликам, комментариям, вопросам можно многое понять о восприятии идеи.

Но важно учитывать, что соцсети подходят не для всех типов продуктов. Особенно для B2B-решений с узкой целевой аудиторией такой формат может быть малоэффективен.

- Целевая аудитория не активна в открытых каналах. Директора или лица, принимающие решения (ЛПР), не всегда читают профильные каналы.

- Решения в B2B сложные и требуют контекста. Их невозможно «продать» через картинку или короткий оффер: нужна беседа, кейсы, доверие.

- Процесс покупки длинный, а лицо, принимающее решение, не всегда совпадает с пользователем.

Поэтому в B2B-сегменте соцсети стоит использовать скорее как поддерживающий канал — для контент-маркетинга, репутации и «прогрева» после первых касаний.

Итак, главное — правильно подобрать инструмент валидации, который покажет: есть интерес у рынка или нет.

Начать с простого лендинга

Один из самых простых способов — создать одностраничный сайт с описанием продукта и четким призывом к действию. Это может быть кнопка «Оставить заявку», «Получить первым» или «Забронировать демо». Главное — понять, как аудитория реагирует на ваше предложение. Ключевые метрики — это кликабельность (CTR), количество заявок и стоимость лида. Такой подход особенно хорошо работает в B2C и в простых B2B-продуктах с коротким циклом принятия решений.

Сделать MVP вручную

Вместо того чтобы вкладываться в разработку, можно оказать услугу вручную. Например, если вы планируете автоматизированную доставку — на первом этапе ее можно выполнять руками, с помощью Google Таблиц и мессенджеров. Если речь о SaaS, можно отправлять отчеты вручную или показать выгрузку данных на коленке. Такой ручной MVP позволяет проверить самое главное: готов ли клиент платить за решение, насколько оно полезно и есть ли смысл его масштабировать.

Тест в тематических сообществах

Если вы понимаете, где «живет» ваша целевая аудитория в интернете, — не теряйте время: зайдите туда с прототипом, лендингом или просто с описанием идеи. Это могут быть Telegram-чаты по логистике, каналы для предпринимателей, форумы программистов или HR-сообщества в VK.

Важно: не делать это в лоб как рекламу, а представить как живой запрос на обратную связь. Такие «мягкие тесты» помогают понять, попадаете ли вы в боль, насколько понятна формулировка и кто действительно готов к контакту.

В одном из наших проектов мы работали над решением для мониторинга чистоты и безопасности в офисных пространствах. Гипотеза звучала так: «Крупным бизнес-центрам и управляющим компаниям важно оперативно следить за чистотой и порядком в помещениях, а автоматизация этого процесса позволит сократить издержки и повысить комфорт арендаторов».

Речь шла не просто о «вывозе мусора», а о более интеллектуальной системе. Она определяет, например, оставленные кофейные стаканчики на столах, отличает забытые вещи от мусора, а при обнаружении потенциально подозрительных предметов может автоматически уведомить охрану. Также система интегрирована с ботом для быстрого оповещения клининговой службы.

На первом этапе мы подготовили презентацию концепта, а не саму технологию, и начали искать площадку для пилота. Благодаря этой гипотезе мы попали в акселерационную программу, где получили экспертную обратную связь, уточнили ценностное предложение и убедились, что проблема действительно актуальна.

Затем, уже через программу, вышли на пилот с площадкой Московского инновационного кластера. Это дало нам не только реальные данные, но и обратную связь от заказчика. Мы также получили небольшой грант на доработку решения, что позволило усилить техническую часть и готовиться к следующему этапу развития продукта.

Что дальше? Планируйте рост с опорой на доступные ресурсы

После того как идея прошла проверку на практике, важно не просто зафиксировать результат, но и понимать, куда двигаться дальше. На этом этапе стоит заранее продумать не только продуктовую стратегию, но и внешние точки опоры — например, где искать поддержку и какие ресурсы помогут развиваться быстрее.

Если вы планируете развивать технологическое решение, имеет смысл заранее изучить условия участия в профильных программах и кластерах. Такие шаги лучше включать в дорожную карту стартапа уже на раннем этапе: они помогают не только с финансированием, но и с доступом к площадкам для пилотов, консультациям и развитию команды.

Если вы работаете с ИТ, ИИ, аналитикой или другими высокотехнологичными решениями — доступна целая инфраструктура поддержки:

- Московский инновационный кластер (МИК).

- Сколково.

- Региональные центры инноваций и технопарки.

- Грантовые программы Минцифры, Минэкономразвития, Фонда содействия инновациям.

Так, например, участие в технологическом кластере часто дает льготы по налогам, упрощенный документооборот, помощь с патентованием, выход на крупные компании и инфраструктуру для тестов. Это не финал, а продолжение цикла развития: от идеи и гипотезы — к первому запуску и масштабированию.

Наша компания BPA входит в экосистему ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — это один из крупнейших научно-технологических центров в России. А главное — это сообщество предпринимателей, инженеров и исследователей, где новые идеи можно проверять и развивать быстрее, чем в одиночку.

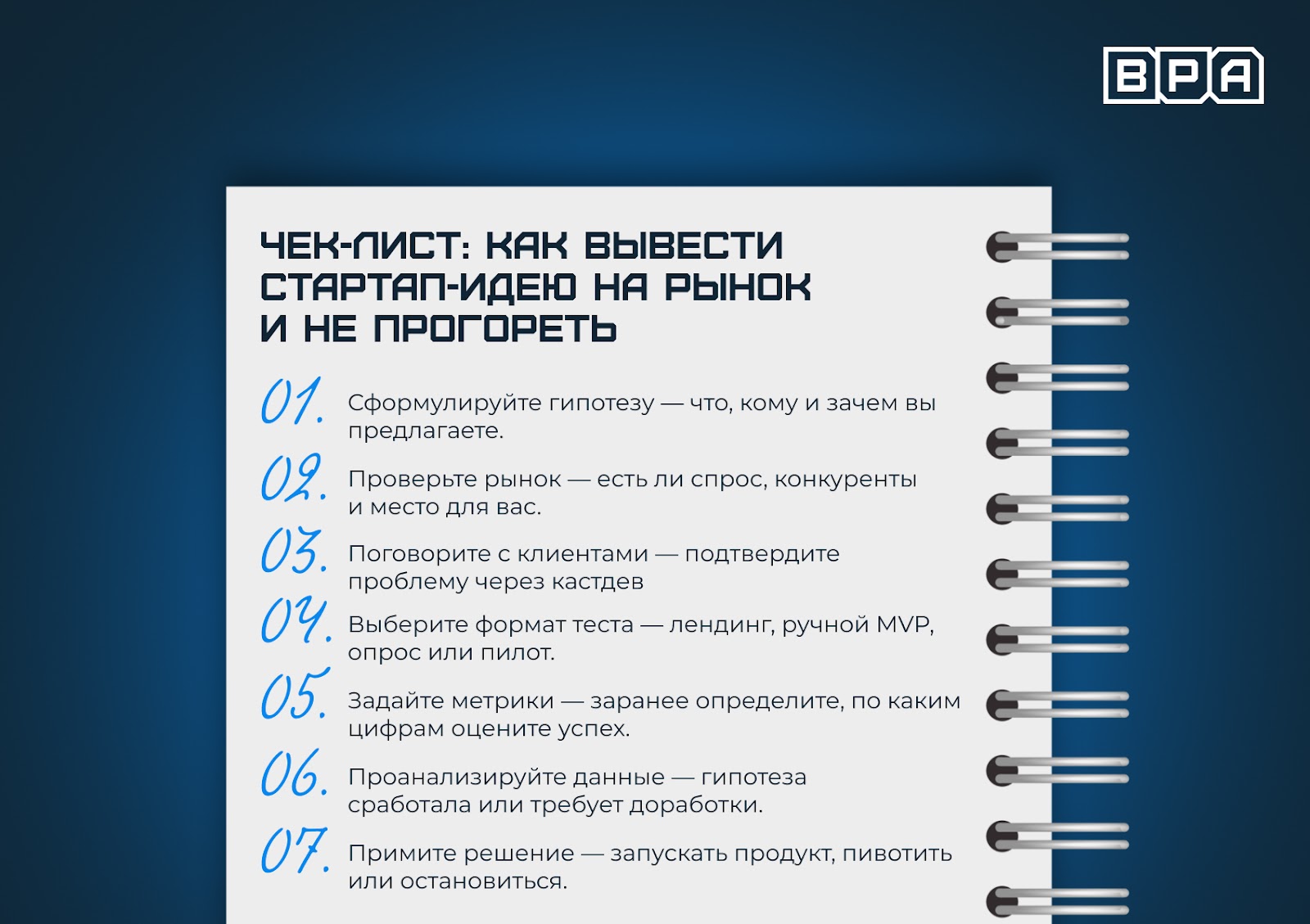

Пошаговый план проверки и запуска стартап-идеи

Самая частая ошибка на старте — принять вежливый интерес за реальный спрос. Люди говорят «интересно», «пришлите презентацию», «звучит здорово», и это легко принять за успех. Но такие отклики ничего не значат, если за ними не стоит действие: заявка, встреча, плата, согласие на пилот.

Чтобы не попасть в ловушку ложнопозитивного сигнала:

- Не подсказывайте респондентам «правильный ответ», спрашивайте про их прошлый опыт, а не гипотетические желания.

- Не торопитесь с продажей, сначала поймите, что для клиента вообще важно и есть ли проблема.

- Не делайте выводы по одной встрече, собирайте объемную обратную связь из разных источников.

- И главное, смотрите не на слова, а на поведение.

Итак, весь путь от идеи до продукта — это процесс уточнения, а не подтверждения. Цель не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы обнаружить, что реально нужно рынку. Чем честнее вы будете с данными, тем прочнее будет фундамент бизнеса.

Скопировать ссылку

Скопировать ссылку