Усталость от выбора, покупка смыслов и поиск привычного

Мы живем в парадоксальное время. С одной стороны, полки магазинов ломятся от товаров: количество артикулов в среднем супермаркете выросло с 26 000 в 1990-х до 47 000 к 2010-м годам. С другой — потребители массово заявляют об усталости от выбора: 47% опрошенных считают, что косметики и средств ухода слишком много, 46% говорят то же о социальных платформах, а 45% — о стриминговых сервисах.

Философ Жан Бодрийяр еще в 1970-х предсказывал переход от общества потребления к обществу симулякров, где покупаются не вещи, а знаки и символы. Сегодня его прогноз воплотился в новой форме: люди покупают не продукт, а трансформацию, не товар, а принадлежность к «племени», тренду или эстетике, не услугу, а мечту или вклад в будущее.

До 2022 года, санкций и обострения экономических рисков «покупка смыслов» была привычной в России, но после привычное потребление изменилось — количество импульсивных покупок стало снижаться. По данным консалтинговой группы «Б1» за апрель 2025 года, российские потребители радикально адаптировались: 92% называют цену ключевым фактором выбора, 83% — качество. 49% стали совершать меньше спонтанных покупок, а 39% тщательнее планируют крупные приобретения. Симулякры Бодрийяра — роскошь общества изобилия, где можно покупать символы и смыслы, — отступили на второй план.

Парадоксально, но значимость бренда как критерия выбора выросла до 27%, и только 5% активно заменяют известные марки альтернативами. Получается интересная картина: потребители одновременно внимательно относятся к тратам и придерживаются знакомых брендов. Это уже не погоня за статусными симулякрами, но еще не чистая рациональность. Бренд теперь — это якорь стабильности в нестабильном мире, гарантия предсказуемости и знакомого качества, а не символ чего-то нематериального.

Глобальная реальность: продажа смыслов и ценностей

Глобальные бренды окончательно перешли от продажи вещей к продаже смыслов. Nike не продает кроссовки — бренд продает «Just Do It», превращение в атлета или хотя бы «лучшую версию себя». Patagonia торгует не куртками, а спасением планеты — их кампания «Don't Buy This Jacket», которая призывала покупать только нужное, увеличила продажи на 30%.

Цифры подтверждают тренд на ценностное потребление: 73% зумеров и 68% миллениалов готовы переплачивать за известные бренды, причем 54% Gen Z согласны на наценку от 10% и выше (против 23% среди бумеров). При этом 72% зумеров и 70% миллениалов принимают решения о покупках на основе личных, социальных и экологических принципов.

Глобальный потребитель покупает:

- Принадлежность к «племени»: владельцы Tesla не просто водители, а «борцы за технологичное будущее».

- Личную трансформацию: косметические и спортивные бренды продают «лучшую версию себя» и личностную трансформацию.

- Моральное превосходство: покупка более дорогих органических продуктов — возможность почувствовать себя лучше других в моральном и материальном плане.

- Участие в будущем: краудфандинг собирает миллиарды на идеи и отдаленное решение насущных проблем.

Российская реальность: в поисках якоря

Как сказали выше, бренд — это якорь стабильности в нестабильном мире. В условиях постоянных изменений и глобальной неопределенности потребители ищут не просто товары и услуги, а эмоциональные гарантии, предсказуемость и ощущение контроля над жизнью.

В российском контексте это проявляется особенно ярко: бренды активно используют ностальгию, обращение к корням и новые форматы досуга, чтобы дать людям ощущение причастности к чему-то светлому и стабильному.

Тренд: ностальгия

Ностальгия в российском маркетинге стала мощным инструментом эмоционального воздействия, отвечающим на потребность аудитории в психологическом комфорте в период неопределенности. Бренды активно обращаются к образам «золотого времени» — советской эпохи или нулевых, когда будущее казалось предсказуемым, а жизнь более стабильной.

Ретро-упаковка, классические рецептуры, возрождение забытых брендов, музыкальные хиты прошлых десятилетий в рекламе — все это формирует эмоциональную связь с продуктом через память о счастливых моментах. Особенно эффективно ностальгический маркетинг работает в сегментах продуктов питания, развлечений и товаров повседневного спроса, где потребители готовы платить за «вкус детства» или «качество, как раньше».

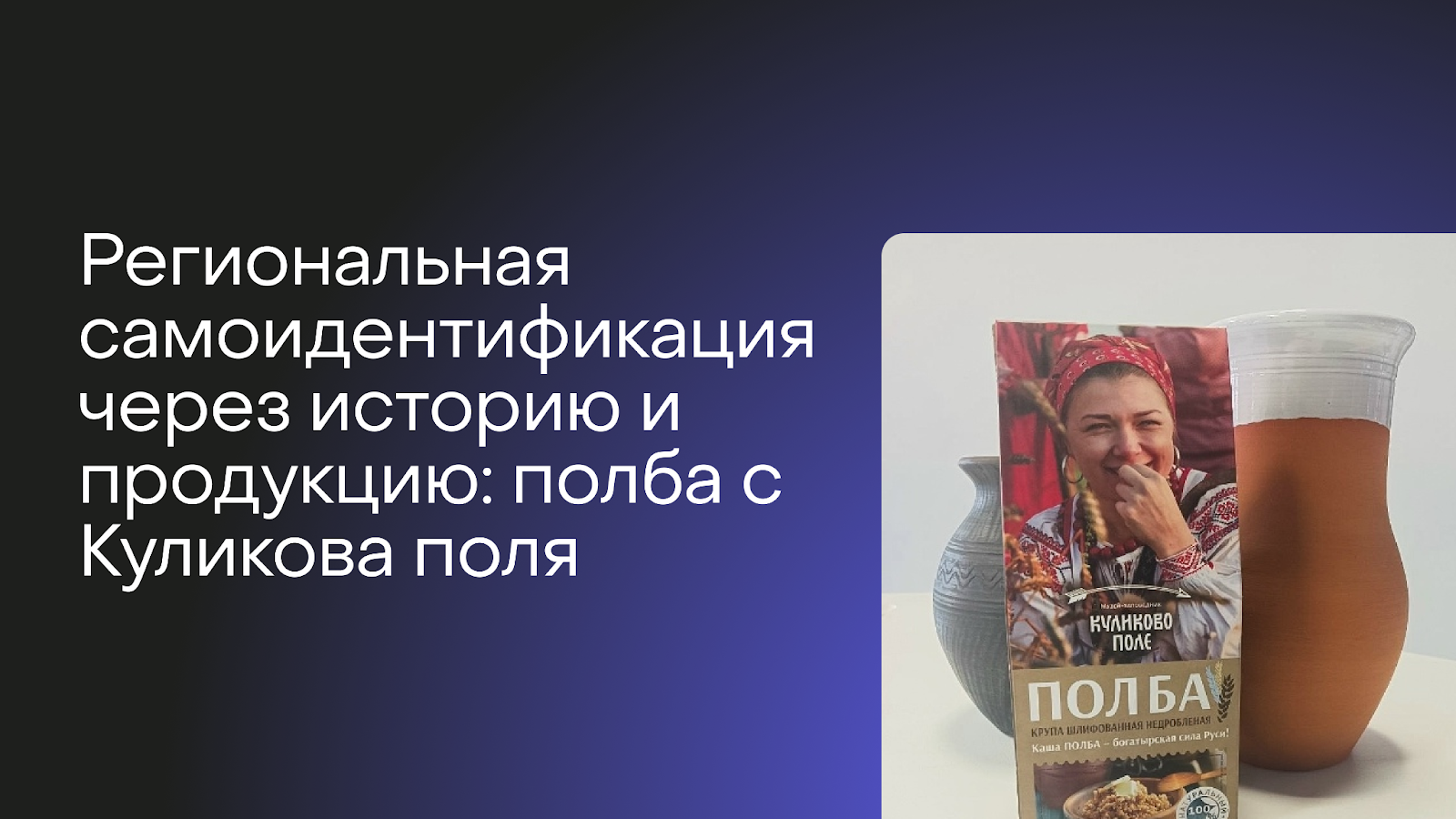

Тренд: региональная самоидентификация

Самоидентификация в российском маркетинге эволюционировала: бренды перешли от поверхностного использования флагов и гербов к созданию нарративов о «настоящей России» — той, что существует за пределами мегаполисов, в связи с природой, традициями и корнями.

Этот тренд отражается в массовом обращении к темам сельской жизни, традиционных ремесел и региональной культуры: модные бренды снимают кампании в российской глубинке, фуд-бренды акцентируют происхождение ингредиентов из конкретных российских регионов, а технологические компании подчеркивают свою роль в развитии отечественной IT-экосистемы.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в создании медиапроектов и продуктов, романтизирующих сельский образ жизни — от проекта «Огород» про загородную жизнь от журнала «Москвичка» до fashion-съемок на фоне березовых рощ. Такой подход позволяет компаниям создавать эмоциональную лояльность через апелляцию к коллективной идентичности, где покупка продукта становится актом поддержки «своего» и утверждения национальных ценностей.

Тренд: путешествия по стране и coolcation

В 2024 году внутренний туризм в России достиг исторического максимума — с количеством туристических поездок, превышающим 92 миллиона, и трендом на coolcation (от англ. cool — «прохладный»). Эта мода поддерживает отдых в прохладных регионах без жары и знойного солнца. Российские путешественники вместо традиционного пляжного релакса выбирают прохладу карельских озер, горные тропы Алтая и таежные маршруты Сибири. Этот сдвиг связан не только с климатическими изменениями и усталостью от жаркого лета в городах, но и с изменением ценностей — современные туристы ищут аутентичные впечатления, экологичность и возможность цифрового детокса.

Этот подход работает особенно эффективно с миллениалами и поколением Z, для которых инстаграмность пейзажей Сахалина или Камчатки, экологическая ответственность и уникальность опыта важнее традиционного комфорта. Coolcation становится не просто туристическим трендом, а частью нового российского образа жизни, где отдых на родине воспринимается не как компромисс, а как осознанный выбор в пользу качества впечатлений.

Тренд: забота о здоровье

Забота о здоровье трансформировалась из простой категории товаров в целую идеологию самосовершенствования, где физическое благополучие становится символом контроля над жизнью и личной эффективности. Российские потребители инвестируют в носимые устройства вроде смарт-часов, регулярные чекапы и персонализированные программы здоровья — здоровье становится способом продемонстрировать силу воли, статус и принадлежность к активной, осознанной части общества. Бренды активно эксплуатируют эту тенденцию, позиционируя свои продукты не как медицинскую необходимость, а как инструменты для достижения «лучшей версии себя».

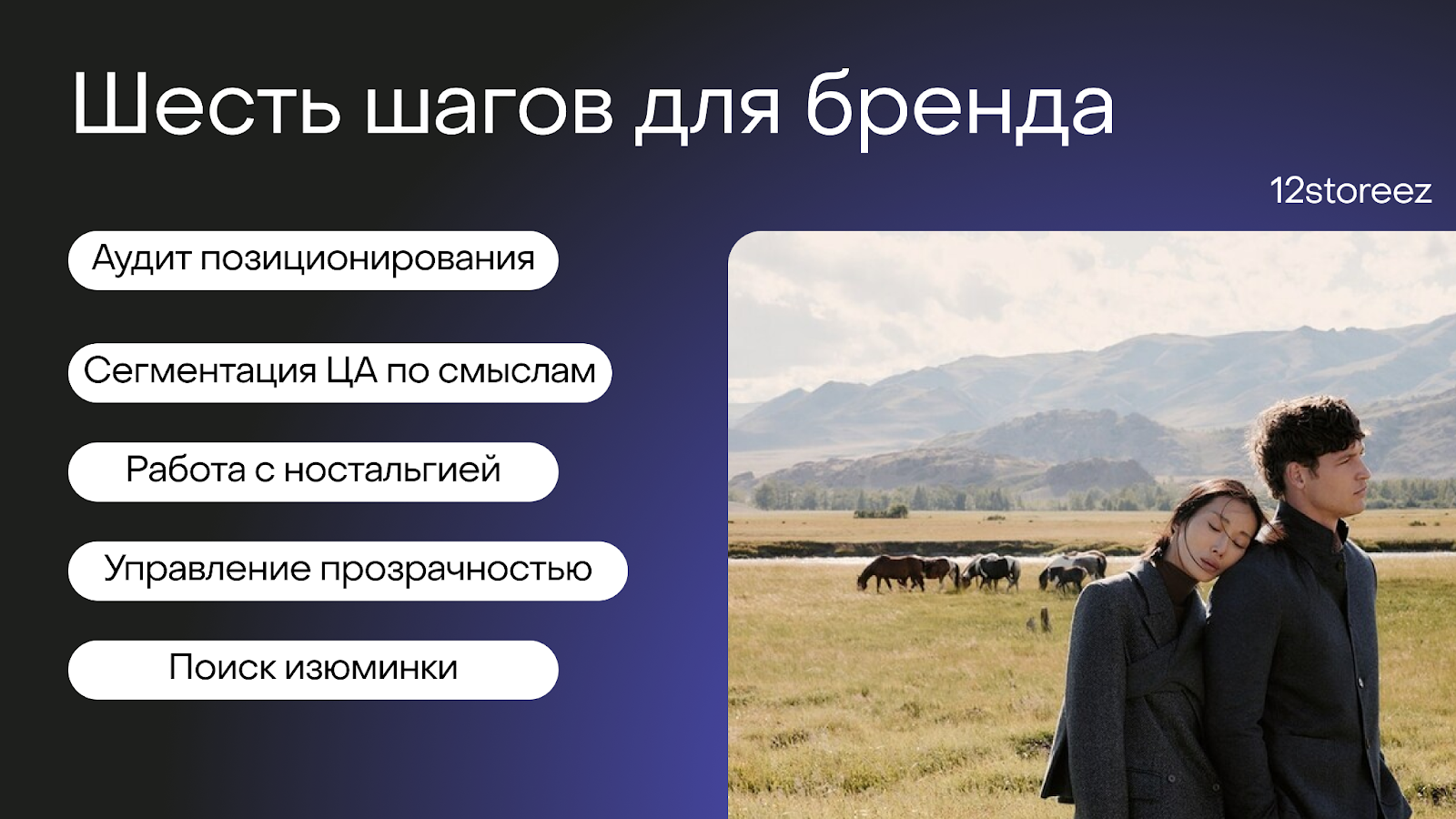

Что делать российскому бизнесу: шесть шагов к адаптации

Аудит позиционирования

Определите, что вы продаете на трех уровнях:

- Функция: конкретная задача, которую решает продукт.

- Выгода: экономия времени или денег в измеримых единицах.

- Ценность: более широкий контекст — надежность, забота, развитие.

Российский покупатель сначала оценивает первые два уровня, и только потом — третий. Если функция и выгода не очевидны, до ценностей дело не дойдет. А в случае выбора между похожими товарами ценность поможет выделиться на фоне конкурентов.

Сегментация по готовности платить за смысл

Изучите свою аудиторию через призму приоритетов:

- в каких категориях покупают строго по цене;

- где готовы переплатить за качество;

- когда ценности влияют на выбор.

Один и тот же человек может экономить на продуктах, но переплачивать за образование детей. Молодежь чаще покупает эмоционально — для них коллаборация с Hello Kitty или условным Лабубу может перевесить разницу в цене.

Многослойная коммуникация

Разные группы аудитории откликаются на разные стимулы, поэтому сообщения стоит наполнять несколькими уровнями смысла. В коммуникации лучше учитывать:

- Рациональный аргумент: цифры, сроки, характеристики.

- Социальное подтверждение: отзывы, кейсы, статистика.

- Ценностное предложение: для тех, кому это важно, получить больше.

При этом необходимо правильно сочетать содержание и каналы взаимодействия:

- Офлайн и старшая аудитория: цифры, гарантии, функциональность.

- Digital и молодежь: истории, эстетика, принадлежность к сообществу.

В основе всех сообщений должны лежать честность и последовательность.

Работа с ностальгией и коллаборациями

Эмоциональная связь укрепляет связь с брендом и может компенсировать рациональные недостатки, особенно в импульсных покупках. Сейчас сработают:

- Ностальгия: отсылки к «временам, когда все было хорошо» создают ощущение стабильности.

- Неожиданные коллаборации: создают поводы для обсуждения и временно отвлекают от конкурентов.

Управление прозрачностью

Раскрывайте информацию поэтапно:

- Базовый уровень: состав, производитель, гарантии.

- Продвинутый уровень: структура цены, процесс производства.

- Полная открытость: для заинтересованных — все остальное.

Прозрачность может отпугнуть, но ее отсутствие — вызвать недоверие, поэтому нужен баланс.

Поиск изюминки

В условиях ценовой конкуренции даже небольшое отличие может стать решающим при прочих равных. Поэтому найдите устойчивое преимущество, например:

- особенность продукта или процесса;

- уникальное сервисное предложение;

- ностальгия, узнаваемая эстетика или подход (товар как в IKEA, ВкусВилле и др.);

- экспертиза в узкой нише.

Вместо заключения

Российский рынок оказался в особой точке — между мировыми трендами, инфляцией и поисками локальной самоидентификации в пространстве и времени. В таких условиях бизнесу предстоит освоить двойной язык коммуникации — сочетать рациональные аргументы с эмоциональной ценностью. Успех придет к тем, кто сможет предложить функциональность без лишнего пафоса, но с человеческим отношением. Потому что даже в период экономии людям важно не только покупать вещи — им нужны уверенность, ощущение правильного выбора и маленькие источники радости.

Скопировать ссылку

Скопировать ссылку