Пандемия, цифровизация и глобальный дефицит кадров заставили компании пересмотреть подходы к найму и управлению. Сегодня удаленная работа не исключение, а новая норма: по данным SuperJob, 39% российских компаний уже работают с удаленными сотрудниками, а 37% сотрудников считают гибридный формат оптимальным.

Глобализация ускоряет этот тренд: компании все чаще формируют команды из специалистов, живущих в разных странах и часовых поясах. Это открывает доступ к талантам без оглядки на географию, помогает бизнесу работать в режиме 24/7 и сокращает расходы. Люди в таких командах реже увольняются, показывают высокую продуктивность и легче справляются с неопределенностью. Неудивительно, что, по данным Forbes, доходы компаний с гибридными моделями работы растут вчетверо быстрее конкурентов.

Однако управление такой распределенной командой — это вызов. Это достаточно экстремальный, но все более реальный сценарий, который требует не просто адаптации, а полного переосмысления управленческой оптики.

Главные вызовы управления через 10 часовых поясов

Когда коллектив перед глазами, его можно настроить «как часы». С распределенной командой это сложнее. Когда у одних сотрудников утро, у других глубокая ночь, и это создает фундаментальную проблему: отсутствие общего рабочего окна. Попытки провести синхронную встречу в «удобное» время для руководителя часто означают для кого-то из команды бессонную ночь или пропущенный семейный ужин. Это ведет к хроническому выгоранию, особенно у тех, кто постоянно подстраивается под «центральный» часовой пояс.

Границы между работой и личной жизнью стираются: люди отвечают на сообщения в одиннадцать вечера и проверяют почту в шесть утра, просто чтобы «не выпасть» из потока.

Есть еще один высокий системный риск — неопределенность. Если в офисной среде даже при отсутствии четких инструкций сотрудник может «прочитать» контекст: уловить настроение руководителя, заметить невербальные сигналы коллег и быстро уточнить детали, то на удаленке эти «точки опоры» исчезают. По данным канадских ученых из Университета Конкордия, это напрямую влияет на когнитивные функции, эмоциональную сферу, производительность и качество труда.

Проектная команда — это не просто сумма отдельных специалистов. Это живой, единый организм, где рождается нечто вроде общего разума: знания, опыт и даже интуиция каждого сплетаются в коллективное видение.

Но этот общий разум — хрупкая вещь. Стоит участникам потерять синхронизацию, и цельная картина мира рассыпается на осколки. Каждый начинает действовать из своего угла, опираясь на собственное, часто искаженное представление о происходящем.

Когда команда работает удаленно, эта проблема встает особенно остро. В чатах и на видеозвонках сотрудники лишены привычных невербальных подсказок, и в эту пустоту легко проникают когнитивные ловушки. Им начинает казаться, что все думают так же, как они (эффект ложного консенсуса), или что их намерения кристально ясны коллегам. Они невольно ищут подтверждение своей правоты, игнорируя факты, которые ей противоречат.

Поэтому для команды, работающей на расстоянии, умение постоянно «сверять часы» и выстраивать общее понимание — залог эффективности.

Асинхронность дает пространство для работы в удобное время, но она же замедляет принятие решений. Когда в Москве срочно нужен ответ от коллеги из Хабаровска, а у него уже ночь, решение вопроса откладывается на 12–16 часов. Это критично в динамичных проектах. К тому же письменная коммуникация не всегда корректно доносит смыслы: точка в конце фразы может восприниматься как агрессия, капслок — как крик, а отсутствие реакции — как игнорирование. В условиях удаленки это легко превращается в тревогу, недоверие и ощущение одиночества.

Стратегии успешного управления

Ключ к успеху — перестать требовать синхронности там, где она не нужна. Мы в Институте Адаптивного Интеллекта выстроили культуру, где основной формат общения асинхронный. Для этого мы используем:

- Telegram для структурированных чатов по проектам и отделам;

- Kaiten для визуального управления задачами с четкими дедлайнами и ответственными;

- Google Docs/Notion для совместной работы над документами и базами знаний.

Главное правило — отвечать на сообщения по мере возможности, а не в ту же секунду. Это снимает с людей огромное давление. Сотрудник знает, что его вопрос увидят, но не ждет мгновенной реакции. Так компания показывает, что уважает личное время и границы каждого. Конечно, без синхронности совсем не обойтись. Для этого выделяют несколько «пересекающихся» часов, когда все ключевые участники онлайн — для мозговых штурмов и срочных созвонов.

Вместо микроменеджмента, который убивает мотивацию, мы выращиваем культуру доверия. Создаем прозрачную среду, где свободно обмениваемся информацией и решаем вопросы по мере поступления. Вводим культуру регулярной обратной связи на встречах и ретроспективах, чтобы каждый чувствовал свой вклад в общее дело. Четко определяем роли и зоны ответственности — это снижает риск конфликтов и рождает уверенность в коллегах. А общие ценности, совместное обучение и неформальные онлайн-мероприятия сплачивают команду, несмотря на тысячи километров.

Это подтверждают и данные SuperJob: 72% россиян работают продуктивнее, когда не чувствуют над собой дамоклова меча постоянного контроля. Человек перестает тратить силы на имитацию бурной деятельности и ощущает себя не винтиком в системе, а партнером. Когда людям доверяют, они берут на себя больше ответственности, и многие решения принимаются быстрее, без долгого согласования «наверху».

Кстати, есть и тонкий психологический нюанс. Стоит заменить слово «удаленный» на «распределенный». «Удаленный» на подсознательном уровне звучит как нечто далекое, изолированное, не слишком ценное. «Распределенная команда» — это совсем другая история. Это коллектив людей с общей целью, где каждый играет свою важную роль.

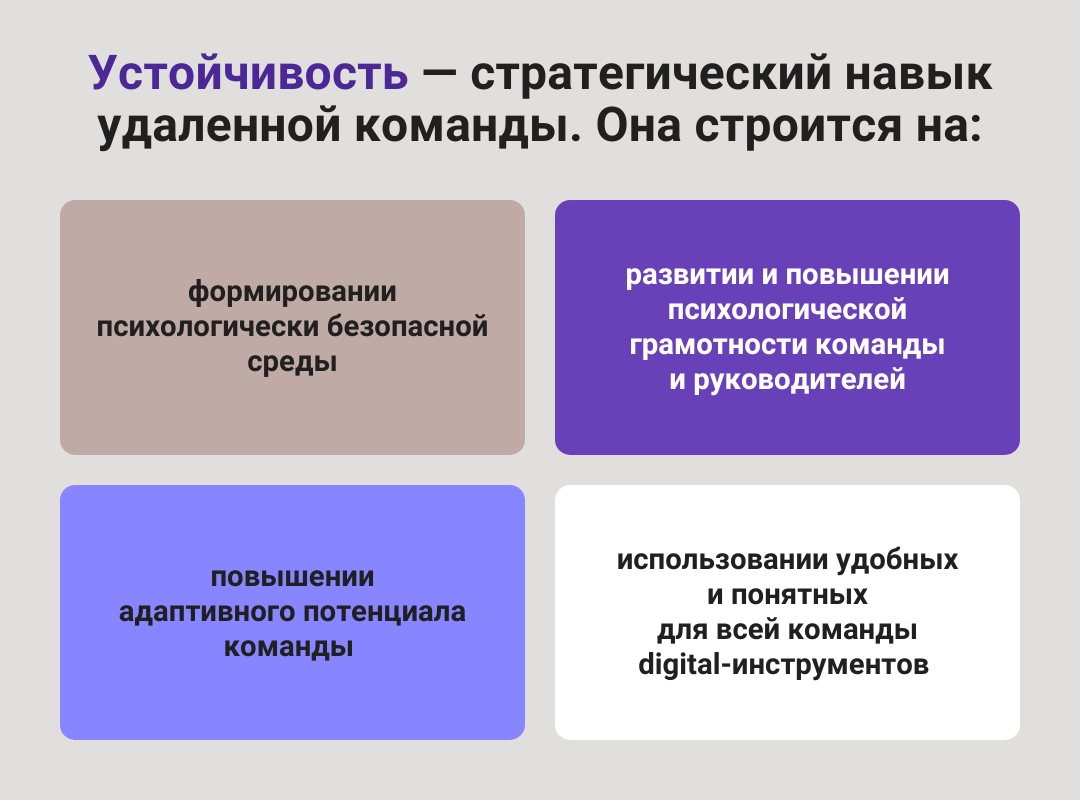

Устойчивость на расстоянии

Жизнь в цифровом пространстве порождает свои трудности: чувство изоляции, выгорание, цифровая усталость (Zoom fatigue). Справиться с этим помогают программы поддержки ментального здоровья. Компании, которые заботятся о психологическом благополучии сотрудников, получают более вовлеченную и устойчивую к стрессу команду.

Важно развивать и психологическую грамотность — умение понимать свои эмоции, реакции на стресс и выстраивать здоровые отношения с коллегами. Обучающие вебинары по развитию эмоционального интеллекта и навыков коммуникации помогают создать доверительную атмосферу.

Еще при нашем Институте работает фонд бесплатной психологической помощи «Быть человеком». Он появился в феврале 2022 года из простого и важного желания: чтобы каждый, кто переживает кризис, мог быстро найти поддержку и поговорить со специалистом.

Сегодня в команде фонда уже больше двухсот психологов-волонтеров. Мы создавали его для всех, но со временем поняли, как сильно он нужен и нашим собственным сотрудникам. Они тоже приходят в фонд за помощью в трудные времена — когда важно найти внутреннюю опору и разобраться, как жить дальше.

Не менее важна адаптивность — наша способность принимать и эффективно реагировать на изменения внешних условий и внутренние вызовы. В удаленной работе она становится стратегическим навыком.

Развивать ее помогают тренинги по тайм-менеджменту, самомотивации и гибкому планированию. Все это не разовые акции, а постоянная работа по созданию здоровой и продуктивной среды.

Современные технологии здесь выступают настоящими спасателями. Платформы вроде Telegram и Slack, таск-трекеры Kaiten или Asana делают рабочие процессы прозрачными. Виртуальные доски Miro и базы знаний Notion создают ощущение общего онлайн-офиса, где можно «подойти» к коллеге и обсудить идею. А ИИ-помощники берут на себя рутину: напоминают о сроках, составляют отчеты и даже анализируют тональность переписки, помогая сглаживать острые углы.

Креативные методы мотивации

Чтобы сохранить в цифровом пространстве не только продуктивность, но и живое человеческое тепло, нужны нестандартные подходы. В центре всего — человек. Аналитики компании Ipsos называют человекоцентричность макротрендом, который в ближайшие годы будет определять специфику построения рабочих отношений. Поэтому мы закладываем ее в нашу корпоративную культуру.

Физическое отсутствие не должно приводить к эмоциональной разобщенности. Чтобы укрепить командный дух, мы проводим онлайн-ретриты, мастер-классы, психологические практики и даже виртуальные вечеринки.

Это могут быть неформальные встречи за чашкой кофе в формате «Рандом-кофе», открытые диалоги с руководством без иерархии и фильтров, совместные развивающие практики. Даже небольшие подарки к праздникам и важным датам творят чудеса. Такие жесты не требуют огромных бюджетов, но создают общую историю и дарят человеку ощущение заботы, особенно когда он один работает из дома.

Совместная организация и проведение офлайн-мероприятий укрепляют чувство эмоциональной близости, которого часто не хватает в распределенных командах.

Институт Адаптивного Интеллекта и театр «Пиано» на первой российской конференции по адаптивному интеллекту в Сколково

Практические шаги для внедрения

Чтобы избавиться от синхронности как от пережитка офисной культуры, нужно провести анализ:

- где сотрудники тратят больше всего времени на ожидание;

- какие задачи регулярно теряются в чатах;

- какие встречи можно заменить асинхронной коммуникацией.

Внедрить 2–3 инструмента, например Telegram + Kaiten + Google Docs, и научить команду пользоваться ими.

Также важно создавать регламенты, в которых фиксировать правила коммуникации: когда писать, когда звонить, на какие принципы обратной связи опираться. Важно, чтобы чаты были структурированы: отдельные каналы для проектов, отделов и неформального общения. Само общение должно строиться на принципах цифрового этикета, когда неприемлемо «вываливание» задач без контекста, а указание дедлайнов и ответственных является обязательным.

Руководителей тоже нужно обучать. Их роль смещается от контролера к наставнику или коучу. Они должны научиться ставить задачи через образ результата, управлять через доверие и деликатно давать обратную связь: хвалить публично, а критиковать наедине. Для этого мы проводим специальные программы по проектному мышлению, адаптивности и эмоциональному интеллекту.

Управлять распределенной командой не так уж сложно, если отказаться от старой офисной логики «все должны быть онлайн одновременно». Успеха добьются те, кто научится строить доверие на расстоянии и создавать среду, где каждый чувствует свою ценность и находится на своем месте.

Скопировать ссылку

Скопировать ссылку